137㎝·30㎏까지 자라는 초대형 민물고기

◆분류학적 의의

일부에서 '백연어' 즉 '흰빛을 띠는 연엇과(Salmonidae)의 물고기'로 잘못 알고 있는 물고기가 바로 이 어류이다.

원산지인 중국에서의 이름인 '백련'이 우리나라에서 그대로 쓰여지면서 물고기 어(魚) 자가 더해져 백련어로 굳혀졌는데 이 과정에서 백연어로 잘못 쓰여진 게 원인이 돼 '흰빛의 연어'로 착각하게 만든 것이다.

다시 강조하건대 백련어는 분류학상 연어와는 전혀 상관없는 '잉엇과(Cyprinidae)'의 어류로 중국에서 도입된 잉어류의 일종이다.

중국명인 백련은 원산지인 중국 양쯔강의 상해지역에서 부르는 이름으로 그밖의 지역에선 연자, 진어, 죽엽연 등으로 불리고 있다.

영명은 '은빛 잉어'란 뜻의 Silver carp 또는 '몸이 희고 머리가 크다'는 뜻의 Silver bighead로 불리며, 일본명은 백련을 직역한 '하꾸렌'이다.

학명은 Hypophthalmichthys molitrix로 앞의 속명인 Hypophthalmichthys는 그리스어로 낮은, 소리, 물고기를 뜻하는 합성어이다. 학명대로라면 이 물고기는 낮은 소리를 내는 물고기를 의미한다.

우리나라에는 1963년 11월 초어가 일본으로부터 도입될 당시 1만5000마리가 처음으로 들여와져 낙동강에 방류됐으며, 이후 1967년에도 대만으로부터 초어와 함께 도입돼 소양호 등에 방류됐으나 정확한 도입 수량은 알 수 없다.

백련어 역시 도입 초기에는 양식용으로 들여왔으나 실패하고 초어처럼 일부에서 다른 목적(초어는 수초제거용. 백련어는 조류 제거용)으로 저수지 등에 풀어놓으면서 공식 방류지 이외의 지역으로 확산했다.

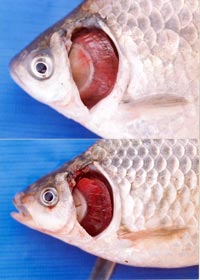

백련어는 중국에서 도입된 같은 잉엇과의 초어에 비해 몸높이(체고)가 높고 눈이 머리 중간선의 아래쪽에 위치하며 머리가 큰 것이 특징이다. 하지만 역시 중국에서 도입한 같은 잉엇과의 '흑련(대두어)'보다는 머리 크기가 작다.

비늘은 잉어나 초어에 비해 작으며 옆줄 비늘수(측선수)는 98~125개이다. 몸색깔은 등쪽이 녹갈색, 배쪽은 은백색이다.

백련어의 크기는 초어와 마찬가지로 1m 이상 자라는 대형어에 속한다. 지금까지 확인된 국내 최대어는 몸길이 137㎝, 몸무게 약 30㎏이다.

백련어는 중국 대륙을 포함해 시베리아의 헤이룽강에서 베트남 북부지역에 이르는 넓은 지역에 분포한다.

◆습성 및 생활사

백련어가 주로 사는 곳은 큰 강 하류나 호수, 연못으로 주식은 초식성이지만 식물성 플랑크톤과 곤충 등도 잘 먹는다.

조류 제거용으로 활용하는 것은 이 어류가 식물성 플랑크톤을 잘 먹기 때문이다.

산란은 물이 불어나는 6~8월경 강 중류로 거슬러 올라가 이뤄지는데 산란된 알은 초어처럼 강물에 떠내려가면서 빠른 속도로 분할 및 발생돼 강 하구에 도달하기 직전에 부화되는 특이한 생활사를 갖고 있다. 따라서 초어의 경우처럼 국내 자연수계에서는 지금까지 자연부화 및 번식이 확인된 기록이 없다.

이에 반해 일본에서는 백련어와 초어 등 중국으로부터 도입된 2종의 잉어류가 도네강이라는 곳에서 자연부화 및 번식이 확인된 사례가 있어 관심을 끈다. 일본의 경우를 기록을 통해 간략히 정리하면 다음과 같다.

일본은 2차 대전 중인 1930년대 말에서 40년대 중반까지 중국으로부터 초어, 백련어 등 각종 잉어류를 '단백질 공급원'으로 적극 도입해 전국 각 수계에 방류한 적이 있다. 그러나 후에 확인한 결과 도네강과 연결된 한 호수에서만 초어와 백련어 등 2종의 자연번식이 확인됐을 뿐 다른 수계에서는 증식에 실패하고 말았다.

원인을 분석해 보니 도네강은 길이가 약 300㎞ 되는 일본 내 두번째로 긴 강으로 유속과 깊이, 수온 등이 초어와 백련어가 산란·부화하기에 적당한 것으로 나타났다. 산란장은 도네강의 중류로 확인됐는데 이곳은 강폭이 600~900m, 깊이 2~5m, 유속 50~80m/sec였으며 강바닥은 모래진흙이었다. 산란은 수온이 18도 이상 올라가야 이뤄졌다.

산란은 6~8월 사이에 2~5회가량 이뤄졌다. 그러나 단 한 가지 산란에 반드시 필요한 '조건'이 있었는데 그것은 다름 아닌 수위 증가, 즉 폭우로 인해 상류쪽 물이 불어나야만 가능했다.

다시 말해 초어와 백련어는 강 길이가 적당히 길고 폭우로 인한 장마가 져 새로운 물이 유입되면서 수위가 불어나야만 산란 활동이 이뤄지고 수정된 알은 하류로 떠내려가면서 부화돼 호수를 찾아가 성장한 다음 대략 4~7년생 성어가 되면 첫 산란을 하게 되는 것으로 밝혀졌다.

◆일반적인 인식 및 확산 정도

중국에서는 당나라 때부터 식용으로 양식돼 온 대표적인 양식 및 식용어종이나, 우리나라에서는 중국과 식습관이 달라 식용으로는 초어와 함께 별 인기를 끌지 못하고 있다.

다만 생김새가 국내 토종 민물고기와 판이하게 다르고 몸집 또한 국내 물고기와는 비교도 안 되게 대형 어종으로 자라기 때문에 낚시꾼들은 '짜릿한 손맛'을 맛보기 위해 지금까지도 호기심을 갖는 사람도 있다. 하지만 공식적인 방류가 1985년 이후 거의 중단된 데다 자연번식이 이뤄지지 않아 현재 국내에 서식하고 있는 개체수는 초기에 비해 훨씬 적어졌다.

백련어가 우리나라에 첫 도입돼 자연수계에 방류된 지 20여년이 지난 1980년대 중·후반기엔 경기도 중앙저수지 등 전국의 주요 서식지(방류지)에서는 겨울철 얼음낚시로 비교적 흔히 잡을 수 있는 물고기이기도 했다.

당시 필자도 '삼발이' 형태의 커다란 훌치기 낚시로 경기도 성남 인근의 중앙저수지에서 겨울철이면 '대물급' 백련어를 잡곤 했는데, 노련한 꾼들은 1m가 넘는 초대형 백련어를 하루에 서너 마리씩 잡아 마치 에스키모인들이 사냥한 짐승들을 줄에 묶어 얼음 위로 끌고다니듯 자랑 삼아 다니는 것을 본 적이 있다. 하지만 덩치만 탐낼 만큼 컸지 고기맛은 '양념이 아까울 정도'로 시원찮아 개밥으로 던져 주던 씁쓸한 기억이 난다.

'한국 어류이식 80년' 카테고리의 다른 글

| 수중생태계진단 (17)어종별 특성-무지개송어.은어 (0) | 2020.09.23 |

|---|---|

| 수중생태계진단 (16)어종별 특성-이스라엘 잉어(향어) (0) | 2020.09.23 |

| 수중생태계진단 (14)어종별 특성-초어 (0) | 2020.09.23 |

| 수중생태계진단 (13)어종별 특성-찬넬동자개 (0) | 2020.09.23 |

| 수중생태계 진단 (12)어종별 특성-떡붕어Ⅲ (0) | 2020.09.23 |