4년 만에 월척 이상으로 고속 성장

사적.공적루트로 들여와 급속 확산

◆분류학적 의의=떡붕어는 본래 일본 오사카의 정천(淀川) 수계와 비파호(琵琶湖)가 원산지인 겐고로부나(혹은 헤라)를 피라미류와 교접시켜 만든 개량종 붕어이다.

우리나라에는 식용을 위한 양식 및 내수면 어자원 증식을 목적으로 도입됐다.

도입 초기부터 '떡붕어'로 불렸는데 그 이유에 대해서는 학술적으로 정확히 알려진 바 없다. 다만 추측하건대 몸길이(체장)에 비해 몸높이(체고)가 '떡판'처럼 유난히 높아 그렇게 불린 게 아닌가 싶다.

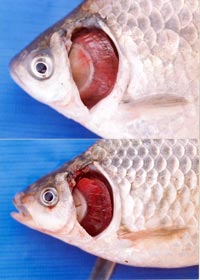

떡붕어는 토종 붕어와 마찬가지로 잉어목(目) 잉엇과(科) 붕어속(屬)에 속하며 등지러미살(기조) 수는 17~18개(학자에 따라서는 15~18개), 뒷지느러미살 수는 5개, 옆줄(측선) 비늘 수는 30~31개이다. 물과 함께 흡입한 먹이를 걸러내는 아가미갈퀴(새파) 수는 84~114개(학자에 따라서는 92~128개), 척추골 수는 32~33개(〃 28~30개)이다.

생김새는 토종 붕어와 비슷하나 몸높이가 현저히 높고 꼬리자루 높이가 매우 낮아 마치 주걱 같은 모양을 하고 있다. 일본에서는 주걱같이 생겼다 하여 '헤라부나'라고도 하며, 우리나라에서도 도입 초기에 이를 직역하여 '주걱붕어'로 부른 적이 있다.

몸 빛깔은 은백색이며 등쪽은 회흑색을 띤다.

◆습성 및 생활사

떡붕어는 잡식성이면서 특히 식물성 플랑크톤을 많이 먹고 산다. 이는 아가미갈퀴(새파) 수가 토종 붕어에 비해 2~3배 이상 많고 길다는 신체적 특징에서 비롯된 것이다.

내장의 길이도 몸길이의 5.7~6배나 될 정도로 길어 식성이 왕성하고 영양분의 흡수율이 높다. 따라서 성장 속도가 토종에 비해 훨씬 빠르다.

붕어는 대표적인 온수성 어류이다. 따라서 산란은 수온이 오르기 시작하는 3~6월에 수초 등에 알을 붙여 낳는다. 산란 성기(盛期)는 수온이 16~20도까지 올라가는 5월경이다.

붕어의 산란은 다른 잉어류의 물고기처럼 집단으로 모여 꼬리지느러미로 물장구를 치면서 이뤄진다. 붕어가 한창 산란할 때 오전 5~9시 사이 산란지를 찾아가면 마치 어린아이들이 물장구치듯 요란한 물소리를 내며 여기저기서 산란하는 모습을 볼 수 있다.

산란은 암컷이 먼저 수초나 나무 뿌리, 나뭇가지 등에 알을 붙이면 곧바로 수컷이 정자를 뿌려 체외수정을 시킨다. 산란은 2~3회로 나누어 이뤄지며 조건만 맞으면 연중 수차례 알을 낳는다.

포란 수는 몸길이 12~23㎝급이 약 1만 5000~6만 5000개, 30㎝ 이상 대형급이 7만~15만개나 되며 평균 포란 수는 3만 5000개이다.

수정란은 수온 18~21도에서 5일이면 부화해 그해 가을이면 9~11㎝까지 크고 2년생은 15~17㎝까지 자라 난소와 정소가 생겨나고 3년이면 23~25㎝까지 자라 생식을 하게 된다. 4~6년이 되면 30~40㎝ 이상으로 자라난다.

고향인 일본에서의 최대어는 몸길이 64㎝, 몸무게 2.8㎏까지 큰다고 기록돼 있으나 국내 최대어 기록은 51.1㎝(2002년 4월 충남 공주 경천저수지)이다.

◆일반적인 인식

떡붕어는 도입 초기부터 떡붕어란 이름으로 불려 지금까지도 대부분의 사람들이 떡붕어로 부르고 있다.

전국적으로 약용 또는 찜용으로 이용되고 있으며 매운탕감으로는 인기가 덜하다. 식당에서 요리되는 붕어찜은 대부분 떡붕어를 재료로 한 것이다. 따라서 붕어찜이 유행인 곳에서는 토종 붕어보다 떡붕어가 더 선호되고 있는 반면 약효를 중요시하는 건강원 등에서는 토종 붕어를 더 선호하고 있다. 일반인들 역시 떡붕어는 토종에 비해 약효가 떨어진다고 믿고 있다.

하지만 최근들어 워낙 생산량이 많아진 데다 일반인들 대부분이 토종 붕어와 쉽게 구별하지 못한다는 점에서 현지 어부들의 주된 수입원으로 자리잡았다.

하지만 먹이 습성이 토종 붕어와 달라 먹이를 흡입하는 힘이 적기 때문에 낚시꾼들이 말하는 소위 입질폭이 작다. 따라서 국내 낚시꾼들에게는 별로 인기가 없다. 또한 일부 의식 있는 어부들은 떡붕어가 토종 물고기를 사라지게 하는 장본인 중의 하나라고 인식, 그물에 걸려나와도 별로 달가워하지 않는다.

◆떡붕어의 확산 원인

떡붕어는 1970년대 초 2개의 경로를 통해 국내에 도입됐다. 하나는 사적인 경로를 통해 도입됐고 또 하나는 공적인 경로를 통해 들어왔다.

사적으로는 1970년 5월 양식업자인 김모씨(당시 G양어장 대표)가 400만개의 종란을 들여와 이듬해인 1971년부터 경기도에 치어를 납품했고 1972년부터는 일반인에게도 분양하기 시작했다.

공적으로는 1972년 진해내수면연구소가 일본 오사카담수어시험장으로부터 4㎝ 크기의 치어 6000마리를 기증받아 들여와 숫자를 늘린 후 80년대 들어 청평호와 소양호에 다량 방류하기 시작했다. 기록에 의하면 80년대 청평·소양호에 공식 방류된 떡붕어 수는 24만 마리로 나타나 있다.

떡붕어가 인위적으로 확산된 원인은 도입 초기나 지금이나 다량 방류가 주 요인으로 꼽히고 있다. 앞서 예시한 청평·소양호와 충청지역의 대청·충주호를 비롯한 전국의 거의 모든 인공 호수에 주로 80년대를 중심으로 '마구 쓸어 넣다시피 방류'한 것이 바로 떡붕어다.

소규모 저수지도 예외는 아니다. 중국으로부터 각종 양식 붕어가 수입되기 이전까지 소규모 저수지, 특히 유료낚시터로 개발된 곳에서는 낚시용으로 빈번히 떡붕어를 방류해 왔다.

게다가 종 특유의 탁월한 번식력으로 인해 도입 직후부터 개체 수가 기하급수적으로 늘어나 지금은 국내 거의 모든 수역이 떡붕어로 잠식될 만큼 '관리 불능'인 상태가 돼 버렸다.

떡붕어는 토종 붕어보다 약 보름가량 먼저 산란장을 점유해 알을 낳는 이른바 '공간 점유율'이 높고 다른 국내 토종 물고기들의 알과 치어를 포식하는 게걸스러운 식성까지 갖고 있어 갈수록 빠른 속도로 세력권을 넓혀가고 있는 '대표적인 생태 위해성 외래어종'이다. /글.사진=김성식 기자

'한국 어류이식 80년' 카테고리의 다른 글

| 수중생태계진단 (13)어종별 특성-찬넬동자개 (0) | 2020.09.23 |

|---|---|

| 수중생태계 진단 (12)어종별 특성-떡붕어Ⅲ (0) | 2020.09.23 |

| 수중생태계 진단 (10)어종별 특성-떡붕어Ⅰ (0) | 2020.09.23 |

| 수중생태계 진단 (8)어종별 특성-블루길 (0) | 2020.09.23 |

| 수중생태계 진단 (9)어종별 특성-큰입배스 (0) | 2020.09.23 |