형태형질 분석결과 역시 대청호산 '잡종 희나리'는 떡붕어와 유사

◆형태학적 형질분석 결과

(가)형태학적 형질분석이란

전편에 설명한 순천향대학교 방인철 교수팀(해양생명공학과)의 분자계통학적 분류는 '염색체의 핵형분석, 적혈구의 세포크기 조사, DNA 함량조사의 세포유전학적 연구 및 AFLP(Amplified Fragment Length Polyorphism) 방법 등을 통해 각 종의 유전적 다양성을 조사하는 연구방법'이었다.

이에 비해 서원대학교 손영목 교수팀(과학교육과·어류분류학)이 이번 조사에서 동시 진행한 형태학적 형질분석(형태형질 분석)은 쉽게 말해 '측선 비늘 수(옆줄 비늘 수), 새파 수(아가미 갈퀴 수), 각 지느러미 수, 체고(몸높이), 문장(주둥치 길이) 등 각 종의 형태적 특징을 나타내는 여러 형질들을 비교 분석해 종 특성을 가려내는 연구방법'이다.

연구분석에 사용된 물고기(붕어류) 시료들은 전편에 소개한 대로 3월 하순 채집한 대청호산 붕어류들로, 편의상 4군집(상·하류의 토종붕어, 떡붕어, 일명 희나리 각 15마리)으로 나누어 포르말린 수용액에 고정한 후 손 박사팀에 조사를 의뢰했다.

청원 문의 쪽 대청호 하류에서 채집된 토종붕어는 토종A, 옥천지역 대청호 상류 쪽에서 채집한 토종붕어는 토종B로 나타냈다.

(나)분석 내용

외래어종인 떡붕어가 국내 토종붕어와 외견상 가장 큰 형태학적 특징은 우선 체장(머리끝 부분부터 꼬리지느러미 시작부위까지의 길이)에 비해 체고(몸높이)가 유난히 높은 반면 꼬리자루 높이(미병고=꼬리쪽 몸통의 가장 낮은 부위의 높이)는 상대적으로 낮다는 점이다.

다시 말해 떡붕어는 얼핏보기에도 '주걱'처럼 몸통 쪽의 높이는 높은 반면 꼬리 쪽은 유난히 낮은 데 반해 토종붕어는 거의 균형잡힌 유선형의 모습을 하고 있다.

이들과는 대조적으로 또 대청호에서 산출되는 일명 희나리로 불리는 붕어류는 이들 붕어의 특징을 함께 갖고 있거나 조금씩 다른 모습을 하고 있다.

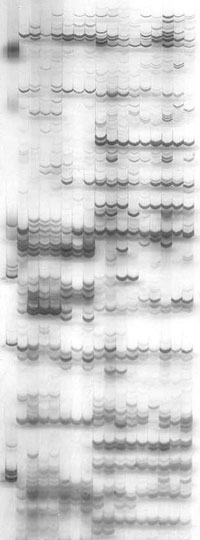

이번 형태학적 분류에서는 이 같은 차이점을 비롯해 총 34가지의 형태형질에 대한 비교분석<도표-1, 2, 3 참고>을 통해 각 종의 특성을 밝히고, 나아가 대청호산 희나리의 '토종붕어·떡붕어 간 잡종 여부'를 규명하는 데 초점을 두었다.

분석 결과를 보면 우선 <도표-1, 2, 3>에 나타나 있듯이 토종붕어와 떡붕어, 그리고 희나리로 불리는 붕어류가 각각 형태적으로 상당한 차이를 보이고 있음을 알 수 있다.

특히 <도표-2>를 보면 알 수 있듯이 체장에 대한 체고의 비율에 있어서는 떡붕어가 43.1로 가장 높게 나타나고 그 다음은 희나리(39.6), 토종붕어(평균 39.35) 순으로 나타난 반면 체장에 대한 미병고(꼬리자루 높이)의 비율은 희나리(19.5), 토종붕어(평균 15.8), 떡붕어(15.3)의 순으로 나타났는데, 이는 앞서 설명한 떡붕어와 토종붕어의 전반적인 외형의 차이점을 그대로 반영하고 있을 뿐만 아니라 대청호산 희나리의 외형상 특징을 대변해 준다고 할 수 있다.

또 체장에 대한 두장(머리길이)의 비율은 떡붕어(26.5)가 가장 높고 그 다음은 토종붕어(평균 24.5), 희나리(15.4) 순으로 나타났다. 여기서 한 가지 특이한 것은 희나리의 두장/체장비가 다른 붕어에 비해 월등히 낮다는 점이다. 이는 곧 희나리의 머리길이가 몸길이에 비해 유난히 작다는 것을 의미한다.

체장에 대한 미병장(꼬리자루 길이)의 비율은 떡붕어(20.9), 희나리(18.4), 토종붕어(평균 16.3)의 순으로 나타나 토종붕어에 비해 떡붕어와 희나리의 꼬리자루가 비교적 길다는 것을 알 수 있다.

반면 체장에 대한 등기점(머리 앞쪽부터 등지느러미 기점까지 거리)의 비율은 토종붕어(평균 42.65), 희나리(42.1), 떡붕어(40.5) 순으로 낮아져 체고/체장비와 비슷한 양상을 띠었다.

머리 길이(두장)에 대한 눈의 직경(안경) 비율, 즉 머리 길이와 비교한 눈의 크기는 토종붕어가 가장 크고 떡붕어와 희나리는 그보다는 약간 작은 것으로 나타났다. 하지만 떡붕어와 희나리는 거의 비슷하게 분석됐다.

다음은 갯수로 비교하는 형질분석 내용<도표-3>이다. 우선 측선 비늘 수(옆줄 비늘 수)를 보면 희나리가 31.2로 가장 많고 그 다음은 떡붕어 30.9개, 토종 30.6개로 분석됐다.

이에 비해 측선 상부 비늘 수(등지느러미 기부에서 옆줄로 이어지는 비늘 수)는 토종붕어(6.25개), 떡붕어(6.0개), 희나리(5.9개)로 나타나 대조를 보였다.

측선 하부 비늘 수(뒷지느러미 기부에서 옆줄로 이어지는 비늘 수)는 토종붕어(5.1개), 희나리(5.0개), 떡붕어(4.8개) 순으로 조사됐다.

먹이 생태와 가장 연관이 깊은 새파 수(아가미 갈퀴 수)는 떡붕어가 95.3개로 토종붕어(47.8개)보다 약 2배가량 많은 것으로 나타나 가장 뚜렷한 종 특성을 나타냈다. 또한 희나리의 새파 수 역시 82개나 돼 토종붕어보다 훨씬 많은 것으로 조사됐다. 새파 수가 많다는 것은 결국 먹이를 걸러내는 아가미 속 구조가 촘촘하게 돼 있다는 것을 뜻하므로, 플랑크톤과 같은 작은 먹이를 잘 잡아먹거나 유기물 등을 잘 걸러먹을 수 있게끔 구조가 돼 있음을 설명해 준다.

지느러미 수에 있어서는 가슴지느러미의 경우 희나리가 가장 많은 16.2개로 나타났고 토종붕어는 15.9개, 떡붕어는 15.4개로 분석됐다. 뒷지느러미 수는 토종붕어가 5.95개, 떡붕어가 5.7개, 희나리가 5.6개로 분석됐고 등지느러미 수는 희나리 17.8개, 떡붕어 17.4개, 토종붕어 16.85개로 조사됐다.

연구·분석을 실시한 손 교수는 "<도표-1, 2, 3>에 나타난 바와 같이 토종붕어와 떡붕어, 대청호산 희나리는 전반적인 형태형질 분석 결과에 있어 각각 상당한 차이점을 보이고 있다"며 "특히 대청호에서 산출되는 희나리라는 붕어류는 토종붕어와 떡붕어의 중간형질을 나타내고 있는 것으로 보아 이들간의 잡종임이 거의 확실하다"고 밝혔다.

손 박사는 또 "대청호산 희나리의 형태형질 중 새파 수가 많고 체장에 대한 미병장 및 미병고의 비율이 비교적 높게 나타나는 등 여러 분석결과로 볼 때 대청호산 희나리는 토종붕어보다는 떡붕어 쪽에 가까운 형태형질을 띠고 있다"고 강조했다.

'한국 어류이식 80년' 카테고리의 다른 글

| 수중생태계진단 (20-1)긴급분석: 잡종붕어의 실체④ (0) | 2020.09.23 |

|---|---|

| 수중생태계진단 (20)긴급분석: 잡종붕어의 실체③ (0) | 2020.09.23 |

| 수중생태계 진단 (18)긴급분석: 잡종붕어의 실체① (0) | 2020.09.23 |

| 수중생태계진단 (17)어종별 특성-무지개송어.은어 (0) | 2020.09.23 |

| 수중생태계진단 (16)어종별 특성-이스라엘 잉어(향어) (0) | 2020.09.23 |